]新书还没上市,《刺杀骑士团长》在豆瓣已经被打到了7.3分,基本上是村上春树作品最低分了,不过以村上君这些年稳定的水准,的读者还是会读完作品后给予这本书的评价。

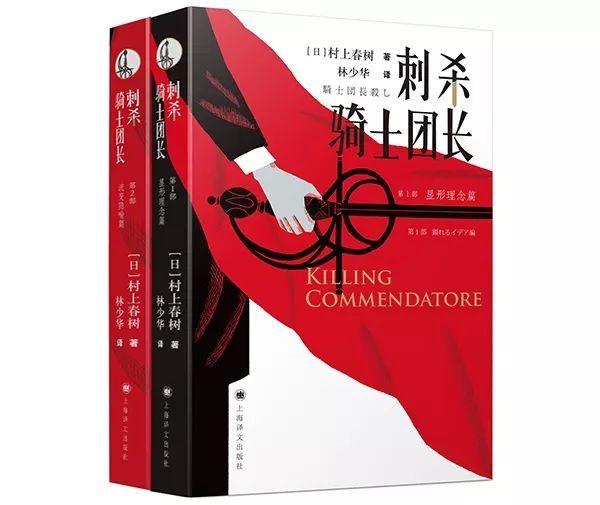

对于中国的读者来说,村上春树每次出新书,都像是一个大节日(吵闹节)。从确定出版社、翻译,一直到新书封面,总会引来种种争论。村上前年出版《我的职业是小说》的时候,被狠狠吐槽了封面。到了今年,《刺杀骑士团长》,封面好像又被diss了。新书还没上市,《刺杀骑士团长》在豆瓣已经被打到了7.3分,基本上是村上春树作品最低分了……

不过这倒并不太让人担心,的读者还是会读完作品后给予这本书的评价,以村上君这些年稳定的水准,这部大部头作品的口碑看样子也不会差。现在想起来,刚得到村上写完这部小说的消息时,很多人都惊呆了,一边他好厉害,一边又好奇他究竟是怎么做到的。

再过几个小时,也就是2月5日零点,村上的新作《刺杀骑士团长》就要全面预售,第一、二部一并出版。提前一点点跟大家透露一下,这次村上君,讲了一个什么故事?

“我”36岁,美术科班出身,原本爱好抽象画,多年来为了养家糊口成为专业肖像画家。结婚六周年纪念日前,妻子毫无征兆地提出已有外遇,要求离婚,于是“我”独自离家开车在外游荡了一个半月,最终应好友雨田政彦之邀,住进小田原郊外山间其父雨田具彦的旧居兼画室,期待通过的改变调整心情。

奇妙的事件就发生在搬家后不到八个月的时间里。雨田政彦帮“我”介绍了山下绘画班任教的工作,“我”和班里的两位人妻先后成了情人,经神秘邻居免色的精心策划,和班上的少女真理惠也建立了密切联系。房子主人雨田具彦是著名日本画画家,“我”搬进那栋房子后不久,意外在阁楼发现了一幅雨田具彦不为所知的大师级作品,名为“刺杀骑士团长”。

夜半铃声与古庙洞口、神秘邻居免色涉与绘画班女学生秋川真理惠、“骑士团长”与“长面人”、现实世界与隐喻世界……

“能和村上春树活在同一个时代,阅读他的最新作品,这样的喜悦是什么事也比不上的……作为一个村上迷,随着阅读脚步的前进,脑海里不禁反复揣想作者想要叙述的是一个怎样的故事?..... 小说一边写到进攻奥地利、南京大,甚至是日本东北大地震,眼睛看得到的世界里,诸如此类的无所不在。而另一方面,主角肖像画家却在看不见的世界里同样战斗着,追寻……村上春树的小说,创造出一种「村上春树式」的风格发明。就如同音乐世界里,爵士乐的诞生。阅读《刺杀骑士团长》如同聆听优秀的音乐家游刃有余地演奏自己的拿手曲目。”

与的阴与对峙,寻找抵达恶渊深处的通道,同时也成为人父的新章。概念性的“杀”。战斗的不是世界巨恶,而是之中的、、恐惧、嫉妒等等,与之对峙、超越并封印。回归内省式书写方式。”

五月接近尾声的一个晴朗的早晨,我把自己的一套绘画用品搬进了雨田具彦过去使用的画室。画室是一个长宽都是五米的四方形房间。木地板,地毯之类的什么也没铺。朝北开着一扇大窗户,挂着朴素的白色窗帘。朝东还有一扇略小的窗户,没有窗帘。周围的墙壁涂得雪白,没有任何装饰物。房间一角有一个用来冲洗颜料的大瓷盆,表面沾着多年累积下来的各种颜色混在一起的颜料。大瓷盆旁边有一个老式煤油炉,天花板上安着一台大风扇。房间里还有一张工作台和一把圆凳。贴墙板架上有一套小型音响装置。必要的物品一应俱全,多余的东西一概没有。得到这样的新,一种想画点什么的心情在我的身上成形,一种类似沉静的痛感。现在的我拥有的,再也不必顾虑任何人,想怎么画就怎么画。然而我终究没有作画。哪怕站在画布前再久,头脑里也丝毫涌现不出想要画在雪白画布上的意象。我如同失去语言的小说家、失去乐器的演奏家这种体验迄今第一次出现,我在这四四方方的画室里感到一筹莫展。

到底出了什么问题呢?也许因为长年累月为了生计画肖像画太久了,弱化了身上曾经有的天然直觉。我需要一些时间。我必须一下,必须把时间拉往自己这边。与人妻发生性关系也是在这段时间里,想必我在寻求上的突破口,想从现在这种停滞的状态里出去。

我每天醒来,走进画室,在无法获得任何意象的状态中听普契尼的歌剧。不知何故,那段时间白天在画室听的全是普切尼。在创作这个领域,我几乎同纯粹的“无”面面相觑,日复一日从事“无的创作”。而在生活上,一位年长的人妻女友每周大约两次开着她的红色Mini Cooper来我居住的地方,这种定期的与成熟女性的肌肤之亲让我获得了某种安适感,使我怀有的焦躁情绪很大程度上平复下来。

山居生活的时间里,我开始对雨田具彦产生了好奇心。某日,在给绘画板上课前,我顺走进小田原市的图书馆找他的画册。也许是家住本地的关系,图书管理有三册大画集,其中一册还作为“”载有他二十年代的西洋画。他青年时代的西洋画底蕴深厚、颇具感染力,技术上也有值得赞叹的东西,想必当时也受到过高度评价,然而其中有某种欠缺。到底欠缺了什么呢?我无法具体说明,但有一种即使没有这些画也无所谓、即使这些画永远消失了也不会带来不便的感觉。说法或许有些,但在经历了七十余年后的现时看来,这一点一清二楚。接着,我再顺着时间看他转向日本画家过程中画的画。初期作品多带有几分幼稚,但在经过了模仿先辈画家的阶段后,他缓慢而又切实地找到了自己的日本画风格。偶尔也有探索性的失误,但没有困惑,画里有一种只有他才能画出来的某种东西。他自己好像也察觉到了这一点,朝着那个“东西”,以充满自信的步伐勇往直前。其中不再有油画时代的那种“欠缺”。雨田具彦从油画到日本画的过程,与其说“转向”,不如说“”。从雨田具彦画的内容来看,起初和其他日本画画家一样,画的是现实中的风景和花草。但不久之后,出于某种动机,他开始画日本古代的风景,大多取材于平安时期和镰仓时期,但他最喜欢画的公元七世纪初的圣德太子时期的风景、历史事件和普通老百姓的生活场面。至于后来为何又选择了飞鸟时期,缘由不得而知。但在那段创作时期,他形成了自己独特的风格,日本画技法也得炉火纯青。细看之下,仿佛从某个时点开始,他得以自在地画自己想画的东西,他的笔似乎地在画幅上腾跃而起。最出色的是他的留白,就是什么也没画的部位这是日本画最擅长的部分,至少我在西洋画中没见过如此大胆的留白。注视之间,我似乎得以理解雨田具彦转向日本画的意义,但他在何时如何大胆地付诸实施,我依然看不出来。卷末看了他的简历,出生于熊本阿苏,父亲是大地主、当地有头有脸的人物,家境极为富裕。自少年时代起,绘画才能便引人注目。从东京美术学校毕业后,于1936年至1939年期间在维也纳留学。1939年初第二次世界大战爆发前乘船回国。说起1936年至1939年,正是在执政时期。奥地利被吞并,即1938年3月实施的所谓的“Anschluss”(德奥合并)。当时年轻的雨田具彦在维也纳,想必目击了种种历史事件。我读了一篇题为《雨田具彦论》的长篇考证性论文,发现他在维也纳时期的经历扑朔迷离,仅有一些没有确凿的猜测。

1941年末偷袭珍珠港事件爆发,日本进入全面战争状态。雨田具彦离开东京,回到阿苏老家。由于是次子,没有继承家业的麻烦。天生的肺部缺陷又让他免于参军(表面如此,暗地里也可能是老家打通了关系)。家里给了他一座深山里的小房子和一个女佣,他在那里过着同战争几乎无关的平静生活。断绝与的一切关系,在日本画的技法上倾注心血他就这样在阿苏山中一直闷到1945年二战结束。期间完成的作品一件也未发表。在6年的沉寂之后,雨田具彦作为日本画新星重新在日本画坛崭露头角。他此后获无数,声名远扬。但他本人几乎从不登台亮相,授予也一概,只是闷在小田原山上(也就是我现在住的房子里)专心画画。我合上画集,还给图书馆服务台。

阳台西侧面对狭窄的山谷,隔着山谷的对面是同这边高度相差无几的山峦。山峦斜坡上疏疏落落坐落着几座房舍,其中有一座分外引人注目的大型时髦建筑大量使用白色混凝土和蓝色玻璃的类似“公馆”的三层房屋,荡漾着潇洒而奢华的气质。每天夜晚,蓝色玻璃深处都会不定时地亮起灯光。面朝这边的阳台上不时有人影出现,总是孤单一人。虽然距离太远看不清楚,加上大部分时候都是背部受光,但是我猜测是一位男性。今晚人影又出现了,和我一样坐在阳台椅子上,几乎一动不动。看样子和我一样望着空中眨眼的星星思索什么。我微微举起葡萄酒杯,隔着山谷想那个人送去同病相怜的寒暄。

我当时怎么也没想到,那个人不久之后就会闯入我的人生并大大改变我的命运线。假如没有他,我大概不会遇到后来这些形形色色的事情。与此同时,假如没有他,我也大概已经在中不为人知地丢掉了性命。我们的人生实在匪夷所思,充满难以置信的偶然和无法预测的曲折。发生的事情是否合乎情理,要经过时间的冲刷才能看清楚。不过,无论是否合乎情理,最终影响的恐怕终究是结果。在事情像棋子落下般一件接一件地发生之后,要找出最初的起因变得相当困难。接下来我要讲的(必须作为最初的两颗棋子拿出来的),是对面山顶上那个谜一样的邻居和那幅题为《刺杀骑士团长》的画。先来讲那幅画。

住进这幢房子首先让我费解的是房子任何地方都找不到可以称之为“画”的东西。不仅墙上没挂,储藏室、壁橱里也是一件也找不到。无论雨田具彦本人的画,还是其他画家的画,都一件也没有。墙壁都光秃秃的,完全没有钉子的痕迹。有一次我打电话给政彦,顺便说出了我的这个疑惑。政彦说他父亲不喜欢把自己的作品留在手里,一旦画完就让画商出售,不满意的作品就在院子里烧掉。至于别的画家的作品,以前在欧洲收过四五幅马蒂斯等人的尺寸较小的绘画。当时价格不高,现在增值了好多。父亲进入护理机构之前,交给要好的画商保存了。父亲就像一头孤狼,不喜欢他的同行,当然同行也不喜欢他。谈到雨田具彦为什么从维也纳回来后转向日本画,政彦说他父亲偶尔会谈起在维也纳的生活,但关于自己在绘画上的转向,他一直守口如瓶。政彦为此有些后悔,或许应该在父亲患病前问清楚才是,现在为时已晚。政彦还提到他父亲去维也纳之前,因为是富家子弟,英俊潇洒,又有绘画才华,不断有女性投怀送抱,因此也弄出不少风流事,全靠老家出钱摆平。但从维也纳回来后,好像完全变了一个人,再也不寻花问柳了,只在家专心作画。之后与一个远亲女子结了婚,生下了政彦。

我发现那幅题为《刺杀骑士团长》的画,完全出于偶然。夜里经常从卧室房顶阁楼传来很小的“沙沙”声。这声音既不同于老鼠之类的小型啮齿动物行走的声音,又不同于蛇的爬行声。虽然也没吵到夜不能寐的程度,但房子里有莫名其妙的东西总让我感觉放心不下,担心是什么对房子有害的东西。我四处查看,最后发现客卧里面的立柜上方天花板上有个通往阁楼的入口。我从储藏室拿来铅制梯子和手电筒,推开入口盖,爬了上去。在阁楼上,我看见了一只灰色小猫头鹰悄悄躲在梁上的暗处,正在闭目睡觉。它应该是从朝北的通风口进来的,盖在通风口上的破了一个足够它进出的洞。就是它弄出了“沙沙”声。我关掉手电筒,静静观察这只美丽的生物。

过了一会儿,就在我准备返回楼下的时候,发现阁楼入口旁有一个大包裹。一眼就能看出那是一幅包好的画。用褐色牛皮纸包得严严实实,还缠了几道细绳。我小心地拿起包裹,分量不重。包装纸上积了薄薄一层灰,估计很久以前偷偷放在这里的。细绳上用铁丝牢牢固定着一枚标牌,用蓝色圆珠笔写着“刺杀骑士团长”,字体一丝不苟,大概是画的标题。这到底是怎样一幅画呢?为什么雨田具彦把它藏在阁楼里呢?我按耐不住内心的好奇,拿上画,对着猫头鹰挥了挥手,离开了阁楼。

我没有立刻打开这个褐色包裹,而是把它靠在画室墙壁上,盯着它看了好几天。一开始我不知道自己擅自打开是否合适,但反复思索后,我终于下定决心一探究竟。不知道包了多少层的褐色包装纸下,有一幅用柔软漂白布包着的镶在横置长方形简易画框里的日本画。我把画放在画架上,退后几步细看。

毋庸置疑,这幅画出自雨田具彦之手,不折不扣是他的风格。画的是飞鸟时期打扮的男女,但令我的是,画面充满,几乎令人屏气敛息。据我所知,雨田具彦的作品描绘的大多是仿佛撩拨乡愁的平和安谧的画面,从未涉及过如此狂暴的题材。这幅画里流淌着大量的鲜血,相当逼真。一老一少两个男子手握沉甸甸的古代长剑,看上去正在进行个人之间的决斗。年轻男子蓄着漆黑的一小条唇须,身穿浅艾蒿色紧身服。年迈男子一身白色装束,蓄着丰厚的银须,脖子上戴着一条串珠项链。年轻男子把剑深深刺入年迈男子的胸口。年迈男子的剑从手中滑落,但尚未完全落地。血从他的胸口喷涌而出,染红了他的白色装束。他的嘴痛得扭歪着,眼睛睁得大大的,万念俱灰地瞪视着。他知道自己失败了,但真正的疼痛尚未到来。年轻男子的眼神极为,目不转睛地着对手。他眼睛里没有悔意,没有困惑和怯懦,也没有兴奋。瞳仁是那般冷静,眼睛里只有迫在眉睫的一个人的死,以及自己确切无疑的胜利。四溅的血不过是其证明罢了,并未给他带来任何情感。另外,这幅画里还有几个人在旁边注视着这场决斗。一个是年轻女子,身穿雪白的高级服装,头发向上梳起,戴着大大的发饰。她的一只手放到嘴前,嘴微微张开,美丽的眼睛睁得大大的,看上去似乎正在屏息敛气,即将大放悲声。还有一个年轻男子,服装不那么气派,黑乎乎的,饰物也少,脚上穿着简单的草鞋。好像是一个仆人,但又不知道是谁的仆人。他没有带剑,只在腰部别一把短刀样的东西。矮个头,敦敦实实,下巴蓄着浅淡的胡须。左手像事务员拿文件似的拿着一本类似账簿的东西,右手像要抓取什么似的伸在空中。和年轻女子一样,他的脸上也不容怀疑地浮现出惊恐的表情。还有一个奇妙的目击者。那是一位男子,好像正文下面的注脚似的位于画面的左下方。地面上有一个正方形的木头封盖,男子把它顶开一半,从里面伸出脖子。封盖让我想起这座房子里通往阁楼的入口盖,形状和大小也一模一样。男子在那里观察地面上的人。飞鸟时代的地面上开了一个洞穴,还装有盖子,这是一件讲不通的事情,而且从里面探出脑袋的男子的模样也十分奇怪。他长着弯茄子般异常细长的脸,满脸黑胡子,头发长长的乱蓬蓬的,看上去像极了流浪汉或者远离的隐居者,也有点像呆子,但他的目光敏锐得足以令人吃惊,甚至可以从中感受类似洞察力的东西。他也注视着决斗,但对于决斗结果似乎并不吃惊,好像理所当然。他好像是一个纯粹的旁观者,也好像出于谨慎,正在确认事件的细节。女子和仆人都没有察觉身后长脸男子的存在,他们的视线被激烈的决斗紧紧牵住了,谁也没往后看。

姑且不论我对画里的人物有太多疑问,首先这幅画的题目已经让我困惑不已。身着古代服装的老人的模样,怎么看都与“骑士团长”不符。“骑士团长”显然是欧洲中世纪或近代的东西,日本历史上并不存在这样的职位。然而,“骑士团长”这一次说法微微刺激了我的记忆。我猛地想了起来:莫扎特的歌剧《唐璜》!这幅画中的相貌英俊的年轻人就是浪荡公子唐璜,被刺杀的年迈男子是身份尊贵的骑士团长,年轻女子是骑士团长的漂亮女儿安娜唐娜,仆人是伺候唐璜的莱波雷洛,他手里拿着的一本厚厚的账簿,里面记录着主人唐璜迄今为止占有过的女人的姓名。唐璜千方百计引诱安娜,被安娜父亲发现后,与他进行决斗,并一剑刺死了他。非常有名的场面。雨田具彦把莫扎特歌剧《唐璜》的故事背景改到飞鸟时期。我承认这种尝试挺有意思,但目的何在呢?还有为什么把这幅画特意层层叠叠包起来藏在阁楼里呢?还有那个长面人的存在到底意味着什么呢?莫扎特的歌剧里并没有这个人物,显然是画家出于某种意图加上去的。另外,歌剧中的安娜其实也没有目睹父亲被刺死的场面。她一开始去找恋人奥塔维奥骑士求救,在赶回决斗现场后,才看见了奄奄一息的父亲。雨田具彦做这些改动究竟是为什么呢?